酒を飲み始めた頃は、「一人で飲む」という選択はなかった。酒を飲むのは「ハレ」、つまり非日常のことだったからだ。

私が酒を一人で飲むようになったのは、大学の3年も最後の頃になってからだと思う。

今考えてみれば、あの辺りから酒を飲むのが、私にとって日常になったのだろう。

きっかけは、自分のアパートで飲むのが楽しいということに気づいたのである。

自分の好きな本があり、落語や音楽のテープがあり、それを自分のペースで思う存分楽しめる。しかもそこが、川崎の路地裏の四畳半という、私にとってはこの上ない空間だった。ここで飲むのは、確かに至上の時間だったのだ。

部屋の真ん中に炬燵やぐらがあり、そこには中学校卒業記念の笠間焼の湯飲みが置いてあった。万年床の敷布団を座布団代わりにして座っていた。手の届く範囲に、本やらカセットテープやらが積んであった。

当時は日本酒の二級酒が1200円ぐらい、サントリーホワイトも同じぐらいだった。日常的に酒を飲み始めた頃はそういうのを飲んでいたが、そのうち金が続かなくなって、サントリーレッドに替えた。レッドは800円だったと記憶している。

だいたいは学校帰りに麻雀打って、近くで晩飯を食べて電車に乗ってアパートに帰る。そこから腰を据えて飲み始めるのだ。

まずはビールの500ml缶を飲んで喉を湿し、笠間焼の湯飲みにサントリーレッドを注ぎ、氷を入れる。つまみは赤ウィンナーを炒めたのや、塩胡椒とガーリックパウダーで味をつけたスクランブルエッグや、でん六豆を好んだ。

飲みながら、手当たり次第に本を読み、落語を聴き、音楽を聴いた。酔えば酔うほど、どんどん神経が鋭敏になっていくような気がした。

太宰治、坂口安吾の小説。中原中也の詩。マンガは、つげ義春、高野文子、近藤ようこ、いしかわじゅん、吾妻ひでお、大友克洋。音楽は友川カズキ、三上寛、友部正人、泉谷しげる、宇崎竜童。落語では、黒門町、晩年の『つるつる』、志ん朝の『三枚起請』、小さんの『らくだ』、馬生の『うどんや』、談志や小三治の『芝浜』。・・・こんなところが、あの部屋では胸に沁みたなあ。

一回だけ一人で吐くまで飲んだことがあり、さすがにこれは自分でもまずいと思ったよ。

思い出すときりがない。改めて振り返ると馬鹿だったなあ。でも、あれが楽しかったんだ。あれが私の青春だったのか。随分暗い青春だが。

|

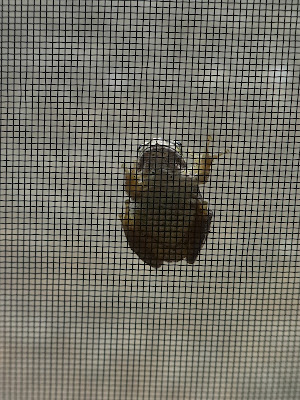

何度か載せているが、路地裏のアパートであります。

これも何度も書いていますが、この近くにはフォーク歌手の友川カズキが住んでいました。

|

|

| この豆腐屋さんの脇の路地を入るとアパートがあった。豆腐屋さんも今はない。 |